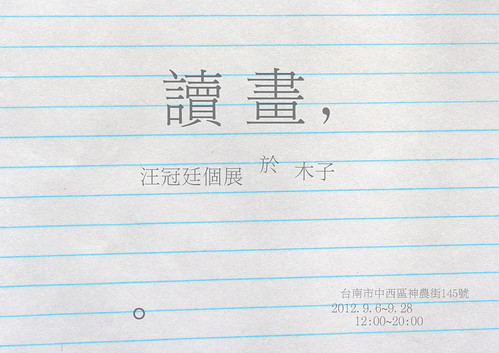

讀 畫

汪冠廷 :)

很開心你來看我的展覽,不論你是專程前來、是住在木子的朋友、是探訪老街的遊客、還是剛從海安路吃完燒烤喝完啤酒散步過來。

我是汪冠廷,32歲,員林人,上個月才從台東搬來台南。主要的身分是老公、爸爸、和兒子,之前在台東的史前文化博物館工作,目前失業,所以是專職藝術家(汗)。

一個真誠的藝術家通常和你沒有太大的不同,他和你一樣在人生的道路上打拼、有個可愛的女兒、要繳稅、喜歡吃鹹粥配油條、偶爾打打暗黑3、也為社會上一些荒謬的事感到氣憤難耐。他之所以為藝術家,是因為除了說話、寫字,也試著用其他的方式表達自己,比如畫畫──這是藝術的一種。

藝術跟說話一樣,有的不易理解、有的很直白。不論創作或是觀看,皆會因文化、學習、經歷等背景的不同而造成差異,「藝術無國界」並不完全正確。以現今當代藝術的多元,無法精準判讀或感受的作品,其實是很常遇到的。

而也因此,人們對「藝術」的想像,在紐約、在台北、在員林,其實不太相同。今年七月我第一次回家鄉員林辦展覽,一次展出了自畢業以來的近六十件作品。在與鄉親大量的互動過程中,某些「作者」、「作品」、「觀者」三者之間有趣的點一再地在我心中被喚起:在作品裡,我想說的是什麼?在作品裡,觀眾看到了什麼?

稍深入探究,一件作品重要的是什麼?

*是作品它自己? (像一朵花,重要的是花本身,很少人會問花的意義。)

*是它所承載的故事? (像畢卡索的「格爾尼卡」描繪的西班牙戰爭。)

*是藝術家創作本身? (藝術家的情感抒發、或對藝術的探索。)

*是作品有其效力? (傳達某一概念,並且被觀眾所了解。)

很開心有機會在木子展出,就像以前的飛魚,總覺得在這裡我的圖畫們會遇到一些屬於他們自己的觀眾,會看出一些就連我 這個創作者也沒看出的東西。因此不同於一般畫掛上去就ok的展覽,我想抓緊機會,做一些其實糊里糊塗的小嘗試。

我要為挑選展出的畫寫一些文字,讓大家從「創作者」角度出發,對畫有更深一層的認識。這也許會增加畫的背景而增進觀賞趣味,或是侷限了想像空間;也許文字和圖畫本身會產生新的化學變化,或反而降低了畫的主體性......。

總之,這件事情我以前沒做過,雖然簡單,也是一次小小探險!旁邊另外準備了一些小尺寸的作品,沒有文字的說明,但希望大家也能看得歡喜。謝謝!

汪冠廷 2012.9

dear deer

這張畫的名字是「dear deer」,取英文名,是因為這是我在紐約唸書時的作品,而也因為這個名字有些有趣的地方:「dear」是「親愛的」,美國人習慣在寄給親人朋友的信件開頭寫上這個字,比如「Dear Doris,」,這有種親暱與傾訴的感覺,與這幅畫的主題有關。另外,「dear」跟「deer」同音,唸起來別有一番趣味,我曾在08年的研究所畢業展中展出這張畫,現場有位老師對我說,她小時候也曾經寫信給因為車禍而死亡的鹿一封信,開頭就是「Dear Deer,」,這令我印象深刻。在美國,冬天在公路上撞到鹿真的是時有所聞的。「dear deer」翻譯成中文就是「親愛的鹿」,倒是沒有那麼有意思了。

和我近年多數的作品一樣,這張畫的基底是硬質的底板,塗上自製的碳酸鈣打底劑再打磨而成;當時我有修雕塑系的課可以進木工場,所以底板也是自己裁鋸製作的。顏料是水彩。

畫的內容很簡單,白淨的畫面裡,只有一個鹿頭,像頭套般地套在裸裎牽手的一男一女頭上,週邊點綴著些許迷濛的顏色和筆觸。

我畫的是愛情,我猜想畫中流露的情感應該是很容易理解的。我畫的,是在異國讀書的我,與遠在地球另一端的一個女孩的超級遠距離戀愛。紐約與台灣的距離真的遠得不能再遠了,但好處是時差是12小時(日光節約季節是13小時),你在Skype熱線時不會忘記對方現在到底是幾點。

為什麼是鹿呢?當時我應該沒怎麼思考就決定要畫鹿了。也許是因為鹿是紐約州野外常見的動物,也許鹿向來就有幸福與守護的意象,就像是哈利波特的護法是一頭雄鹿,他媽媽莉莉的護法是一頭雌鹿,而深愛莉莉的石內卜其護法也是雌鹿。我喜歡鹿。

後來我和這個女孩結婚了,還大老遠從台東跑來台南拍婚紗。因為婚紗店的老闆娘很喜歡這張畫,最後我和我老婆也決定給她們收藏,讓一張關於愛情的畫留在一個記錄愛情的地方。

爸爸和媽媽

這幅畫是我在紐約的畢業作品,畫面很簡單,就是白白的畫板,上頭畫了很可愛手牽手的我的爸爸媽媽,旁邊點綴兩對粉粉淡淡的小花。

這樣簡簡單單的畫,當年我在畫它時,卻讓淚水盈滿雙眼──這不僅因為我思念在家鄉的父母,更因為我在下筆的瞬間意識到,這竟是從國小美術課以後的15年來,我第一次畫他們!學了這麼久的畫,學了這麼多的藝術,我到底學會了什麼?然後失去了什麼呢?我心中充滿著感慨與回憶。回想小時候的我是怎麼畫爸爸媽媽的?所記得的只有:我就是挑個顏色,直接畫出我想畫的,然後回家就急忙拿給媽媽看,而媽媽總是很喜歡。

曾經有一段時間我著迷於自由多元的「裝置藝術」,卻對繪畫的方向困惑,是這張畫讓我找回了孩提時候的單純力量。繪畫是我的天賦,我就是需要畫圖,我就是需要我的畫被欣賞與讚美。這就是我藝術的本質。

與近來參考照片的「家族肖像」系列不同,這張畫是就著我腦海中的印象畫出,也因此少了點寫實的人物特徵,但取而代之的是愛與幸福的情感。

旁邊的小花是最後才加來點綴的,原先只畫了下面那對,後來才補畫上面的。這在斟酌上不是很容易。畫這種簡簡單單、東西少少的圖,困難的地方在於決定何時收手,畫到最後任何一筆都像是在賭博,需要考慮再三。其實有點像是在玩「10點半」,大家都想要補到滿,但稍一不慎就會超過爆掉。

這是「爸爸和媽媽」,一張對我來說很重要的畫。

家族肖像:姑丈/Bill

「家族肖像」系列是我從去年開始,主要針對家鄉員林的個展所進行的創作,計畫的目標很明確:我要為我所有的親人都畫一張肖像。總數量約90幅,目前完成25幅,已於今年7月在員林展出過,陸續完成後,會把每位親人的肖像送給他自己收藏。

我很少畫人物,之所以定下這個主題,是因為對一些狗屁倒灶的事感到憤怒、迷惑、卻又無奈。這幾年,這些事件像雨後春筍般接二連三冒出,簡直是遍地烽火:苗栗大埔農地、彰化中科四期、核電安全與核廢爭議、美牛瘦肉精、台東美麗灣(你知道東海岸還有幾個開發案在排隊嗎?)、責任制氾濫、該得諾貝爾獎的無薪假......,一個接著一個,數也數不清。

在這種時代裡,「藝術」與「創作」變得很尷尬。我們到底需要什麼藝術?或是,我們到底還需不需要藝術?

我也許應該要做藝術作品來批判它們,但是比起直接上街頭抗議,或捐款給苦勞網和台灣環境資訊協會,承載著這些「功能」的作品到底有多少效用?(另一方面,這些強調批判功能的作品還剩下多少「藝術」?)而且我常常是迷惑的,不知道在混雜的資訊背後到底什麼是正確的──這個時代大家都打烏賊戰術!

所以我憤怒。這憤怒讓我無法忽視,它必得要進入我的創作裡。既然無力批判,我回過頭去,把目光與雙手放在我的身旁,也就是我的親人身上。我決定要好好的看著他們,把他們畫下來,然後把我對他們的祝福送給他們。真誠質樸,像古老時代的畫家一樣。

這張畫的主人是我三姑丈,我們都叫他Bill,名叫William的人的許多都有這個暱稱。

Bill是紐約人,事實上我對他的過往了解不多。三姑姑當年在紐約大學念書,Bill在與三姑姑結婚並搬來台灣之前,住在紐約曼哈頓雀兒喜區的公寓裡。他是哥倫比亞大學的博士,念的好像是植物學,年輕時候去過古巴研究蘭花,教過幾年書,離開學校後主要做夢團體與讀夢的推廣,並寫文章投稿報章雜誌,生活很豐富卻簡單。我沒對他說過,但他樹立了一些典範,卻讓我在某些時候得以清晰自己的思路。

他對「工作」的態度是其中之一。我剛認識他時,他主要的工作就是在餐廳端盤子,其實我還滿驚訝的。想像一個學經歷比我大學教授還好的長輩,有一整公寓滿滿的書,每天清晨都埋首寫作,名片上的職稱卻可能是「街角餐廳服務生」!對他而言「工作是為了生活」,反觀台灣有多少人讓工作侵蝕了自己的生活?當然每個人的情況不同,有時從工作中獲得的也不僅是金錢。但我所得到的啟發是:看清楚「什麼是重要的。我到底需要什麼。」

他是一個真誠直率的人,會提醒我要面對自己的內心。他很喜歡我,我想不只因為我學的是藝術,還有彼此價值觀的相近。但美國與台灣文化終究不同,他們追求的還是偏向個人,而我們則混雜了很多家庭、家族的思考,是力量也是牽絆。所以他常怕我被家族的期待與家庭的負擔給淹沒,沒有在畫畫做作品,沒有在朝自己的夢想前進。

在這張畫裡,Bill手持著一大串他栽種的香蕉,站在台灣這個小小的島上,周圍的海上有吳敦義的轉彎白海豚(你知道白海豚是粉紅色的嗎?)、高雄港外滿載貨物的輪船、蘭嶼風化外洩的核廢料、東海岸拖著網的漁船、橘紅色的三頭海怪、和黃色可口的朵朵白雲(咦?)。

上方的那行英文,是Bill貼在自己書桌前的一句亞里斯多德的名言:「We are what we repeatedly do. Excellence therefore is not an act, but a habit.」(我們重複不斷的行為造就了我們,卓越因此不是一個行為,而是習慣。)我很喜歡,也拿來勉勵自己。每每看到這句話,我就想到每天早上一定要寫作的Bill,也想到自己的藝術創作。我是一位藝術家嗎?「我們重複不斷的行為造就了我們」,如果我上facebook的時間比我畫畫的時間還多,那我是什麼家?

這是「家族肖像」和姑丈Bill的故事。

家族肖像:表妹/*安

「家族肖像」系列總數量約是90幅,包含像是「表姊的女兒」這一個距離內的所有親戚。在這麼多數量的創作過程裡,我試著拉大每一幅畫的差異,嘗試各種不同的畫面表現,這樣除了比較有樂趣,亦是對自己的鍛鍊,在展示上也比較有變化。

因為對象都是親人,因此作畫的過程就像與他們的無聲對話,在過程中逐漸形塑出畫像的樣子。阿嬤是老人家,個性也稍固執,因此她的畫就畫像一點,不要給她製造太多困擾;三姑姑是留美的大學教授,見多視廣、接受度高,因此就給她很少很少的線條與簡單的色塊;如果是小朋友,色彩就會比較鮮豔一些;若是夫妻和小家庭,我也會試著讓他們的畫保持風格一致。

這幅畫中的主角是我表妹,叫*安,現在在台北念大學。我特別徵求她的同意將她的照片貼出來,因此你可以比較照片和畫作之間的差異。

對我來說,*安其實不怎麼好畫,她的臉我畫了好幾次都不是很滿意,因此最後決定讓她的臉保持朦朧的樣子,也有另一種美感。然後加強她衣服上的小小愛心裝飾與背景象徵青春燃放的花朵。但你知道嗎,即使朦朧成這樣,還是有不少人能夠認出她是*安,真的讓我感到驚訝!(他們可沒有照片能參考啊。)

在多畫了幾張其他的畫像後,我發現最難畫的就是年輕的女孩子,越漂亮越難畫,因為臉上的特徵不多,但又要抓出神韻,不能畫成喜餅盒上的唯美仕女。

所以說,最好畫的就是阿公嗎~囧。

QQ的畫

前一陣子下班後,老婆煮晚餐時,我就會在廚房的角落放一個箱子,將這張畫板平放其上如同一張小桌子般,然後和阿Q一人搬一張小凳子坐在旁邊,你一筆我一筆地畫起圖來。我們父女倆人會一邊畫圖一邊和辛苦的媽媽聊天、唱歌。後來媽媽偶爾也會來補個幾筆,所以這是我們家兩大一小,三個人合作的作品。其實有點抽象表現主義大師Cy Twombly的樣子。

另外同時還有兩張較小的,先前送給了兩位阿嬤當母親節禮物了。有趣的是,兩個阿嬤收到之後都在猜到底哪幾筆是阿Q畫的,哪一些是我或是我老婆畫的。

我每次辦展覽時,都喜歡假裝是觀眾然後偷偷觀察其他的觀眾,最後經常會聽到類似這樣子的對話:「ㄟㄟ妹妹你看,媽媽本來以為這是小孩子畫的,結果原來是大人。喔......留美的碩士!(然後思考了一下)所以妹妹你知道嗎,這就是藝術!(母女倆其實都還一臉茫然)」

童年的許多經驗的確經常出現在我的創作裡,但我再也不是小孩了,也沒有意思要學小孩子畫畫,多數時候我只是喜歡某種簡單可愛的fu,然後不喜歡畫太多透視、景深、陰影這些「大人畫的東西」罷了。

畢卡索說過「It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.」,意思是他花了四年時間就能畫得像文藝復興時期的大師拉斐爾一樣好,但他卻花了一輩子去學著畫得像小孩。雖然我一點都不覺得畢卡索畫得像小孩,但每次我被這樣說時,就會不禁想到這句話,把這當做一種讚美。

童年其實是最深的鄉愁,是我們永遠回不去的故鄉啊。

情節

有人說每一張畫,都是藝術家的孩子,這通常是指藝術家很珍惜自己的作品,像孩子一樣的寶貝。但從另一個角度來看其實也說得通,就像孩子終究是有別於自己的完整生命,藝術家創造了一張畫,但它卻超越了藝術家的給予和詮釋,成為另一個完整存在的個體。

若我們放任自己的想像力馳騁、讓自己的手在畫面上自由擺動(像講電話時拿筆在農民曆上畫圈圈那樣)、忽視所受過的繪畫訓練與他人的期待,偶爾你會發現你創造出連自己也感到陌生的作品──它身上有你的影子:筆觸、顏色、某些難以言喻的風格,你們的情感連結著,但言語卻失去了。最明顯的特徵是:你很難向別人解釋你在畫什麼。

以我特別挑出的這張畫為例,它的名字是「情節」,但明眼人可能會發現這其實是一個放哪裡都好的名字(就像「高山青」的歌詞不論是講阿里山還是都蘭山都ok一樣),因為它就是這麼一張我其實也沒法說清楚的作品。

在這張畫裡,你看到什麼?我知道的是:上面那朵是雲,下面那些動物可能是羊,每一支羊裡面都有能源,而雲中伸出的那條彎彎的線是......刀子,所以這其實是稍微有點暴力的畫。然而我也沒辦法再跟你解釋更多了。

你喜歡這樣的畫嗎?喜歡嗎,為什麼?不喜歡嗎,但這種「無法了解」的畫有沒有可能是一件好作品?我偶爾也會這樣問自己。(雖然可能隨便一個學哲學的就可以全部回答完畢,或是說我題目問錯了之類的。)(這是我對哲學家的刻板印象,就像許多人對藝術家有的刻板印象一樣。)

[好厲害你讀完了,請看現場照片/ gallery shots]